Привет, друзья! Продолжаем говорить о самых загадочных художниках Таганки.

В этот раз речь пойдет о Федоре Рокотове. Как и в первой части, мы исследуем жизненный путь великого художника и попытаемся найти место, связанное с пребыванием академика Рокотова на Таганке. Начнем.

https://www.youtube.com/watch?v=HY-Tc2yP6ws&time_continue=566

Год рождения художника – 1736 – определяется по исповедным книгам московской церкви. Родился в деревне Воронцово, принадлежащей князьям Репниным. Сейчас это Юго-западный район Москвы. Петр Иванович Репнин в то время был озабочен превращением своего имения в Версаль. При П. И. Репнине был выстроен новый барочный господский дом, хозяйственные и служебные здания, устроены террасные пруды, французский парк и регулярный сад. Некоторые исследователи с основанием считают Федора Рокотова чуть ли не внебрачным сыном Петра Ивановича, но, как бы то не было, он был и оставался вплоть до заката династии Репниных на особом положении при этом семействе.

В 1766 году художник переехал в Москву и прожил здесь более сорока лет. Решение оставить Северную столицу и вернуться в Первопрестольную, вероятно, можно объяснить тем, что служба в Академии отнимала слишком много времени у живописца. К тому же в это время Рокотов лишился своих главных покровителей и единомышленников: президента Академии художеств Шувалова, место которого занял И.И.Бецкой.

С конца 1760-х до начала 1790-х годов академик Рокотов – главный портретист Москвы. И хотя он принимает заказы от госучреждений (например, написал портреты попечителей Воспитательного дома), он больше тяготеет к частной практике.

Московский период в творчестве Рокотова — время наивысшего расцвета его таланта. На этом этапе камерный портрет с характерными признаками (погрудное или поясное изображение с поворотом фигуры в три четверти) играет ведущую роль. Как правило, освещены лицо и одно плечо модели, фигура погружена в глубокий нейтральный фон, превращая трактовку лица в золотистое «сфумато» — мягкую светотень. Исключительная динамичность кисти порождает неповторимую одухотворенность образов, ощущение тайны внутреннего мира рокотовских персонажей.

В художественном наследии Рокотова нет признанного автопортрета. По некоторым признакам можно считать одну из первых картин «Портрет неизвестного в треуголке» (1757, Государственная Третьяковская галерея) изображением молодого живописца в период его военной службы.

Загадочным для исследователей остается личная жизнь Рокотова. Он не бедствовал, хот я за свои портреты просил совсем не большие по тем временам деньги. Более того, мог отказаться от заказов, либо подарить невыкупленные по каким-либо причинам портреты своим ученикам. Вот здесь хотелось остановиться поподробнее.

Мастерская Рокотова, в которой в разное время трудилось до 4 человек, плюс не менее 10 человек челяди, выдавала на-гора десятки портретов в месяц, но лишь на некоторые он ставил свой автограф. Мастерская располагалась на участке с шестью зданиями, который художник купил в 1781 году на углу Старой Басманной и Токмакова переулка.

Продал свою недвижимость Федор Степанович всего через 6 лет. Поразительным образом это совпало со временем опалы князя Николая Васильевича Репнина, екатерининского военачальника и двоюродного брата уже умершего к тому времени Петра Ивановича.

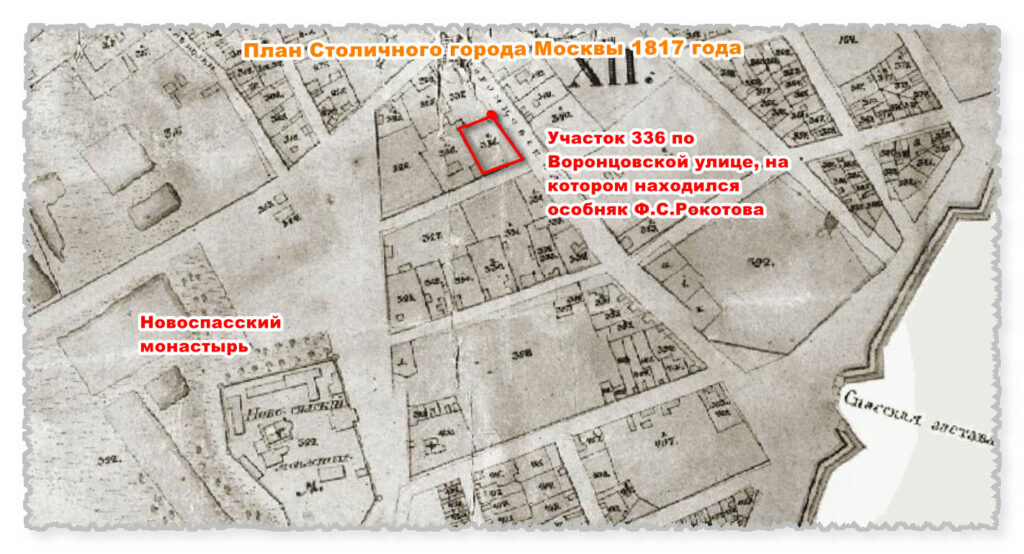

О последних годах жизни этого изумительного живописца известно, что в 1801–1804 годах он удалился в усадьбу Аниково Звенигородского уезда Московской губернии, купленную еще в 1790-х. Затем в 1806 году купил домовладение и поселился у Спасской заставы, на Воронцовской улице, недалеко от Новоспасского монастыря, в приходе церкви Сорока Севастийских мучеников.

Воспоминания о некогда великом портретисте Федоре Рокотове исчезли довольно скоро. О нем просто забыли. Мне с трудом удалось установить место, где располагался участок 336 по улице Воронцовской, что в 3 квартале Таганской части, где находилась скромная усадьба гения, ставшая его прибежищем в последние 2 года жизни. Сейчас здесь Воронцовский переулок. Все, что напоминает о некогда знаменитом художнике, это памятный камень в Новоспасском монастыре.

Итак, подведем итог. Таганка чем-то приглянулась мастеру, а, может, название улицы – Воронцовская напоминали ему о детстве, проведенном в имении Воронцово. Нужно еще добавить, что окна его дома, согласно картам тех лет, скорее всего выходили на пустошь и дикий сад. Уверен, что просматривались и храмы Новоспасского монастыря, который, как мы знаем, и есть душа Таганки.

Ну, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Встретимся на улицах Таганки.

Сергей Кондратов